野菜資格を取りたいけど、どれがいいのかな。おすすめの資格を一覧で違いを比較したい

最近は自分で野菜を栽培する人や野菜宅配をする人が増えています。そこで、おすすめしたいのが野菜の資格。

ただ、資格といっても種類が多いので、どれがいいのか悩みがち。

まずは、おすすめの野菜資格を比較一覧にまとめてみました。

| 野菜ソムリエ | 野菜スペシャリスト | 野菜コーディネーター | ベジタブル&フルーツプランナー | ベジタブル&フルーツアドバイザー | |

| 知名度が高く 仕事への貢献大 | 仕事と家庭との バランスがよい | 仕事で 活用しやすい | 野菜と果物の レシピ開発 | 料理教室の開校 やセミナー講師 | |

| 認定団体 | 日本野菜ソムリエ協会 | FLAネットワーク協会 | ホールフード協会 | インターナショナル 美容鍼灸協会 | 日本能力開発推進協会 |

| 費用(税込) | 148,000円 | 39,000円 | 38,700円 | 32,000円 | 51,800円(WEB申込時) |

| その他費用(税込) | ー | ー | 修了証:3,400円 認定証:6,500円 | 申請料:3,000円 | 受験料5,600円 送料:450円 |

| 学習期間 | 2~3ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 |

| 試験形式 | WEB/会場 | 在宅受験 | 講座修了のみ | 講座修了のみ | 在宅受験 |

| 合格率 | 約85% | ほぼ100% | ー | ー | ほぼ100% |

| 公式サイト | 日本野菜ソムリエ協会 | ユーキャン | がくぶん | ヒューマンアカデミー | キャリカレ |

口コミ・評判 |  |  |  |  |  |

みつき

みつきどの野菜資格がいいか悩んだら、仕事なら野菜ソムリエの一択。家庭なら野菜コーディネーター

がおすすめです

だた、どの野菜資格が自分の目的に合うかどうかは人によって違いますよね。

そこで、今回のコラムでは野菜資格はどれがいいかを紹介します。

野菜や果物の知識があれば、家庭でも日常的に活用できるので、一生使える資格になります。

なお、すぐに野菜資格おすすめ一覧比較や、野菜資格はどれがいいか知りたい方はこちらから読み飛ばしてくださいね。

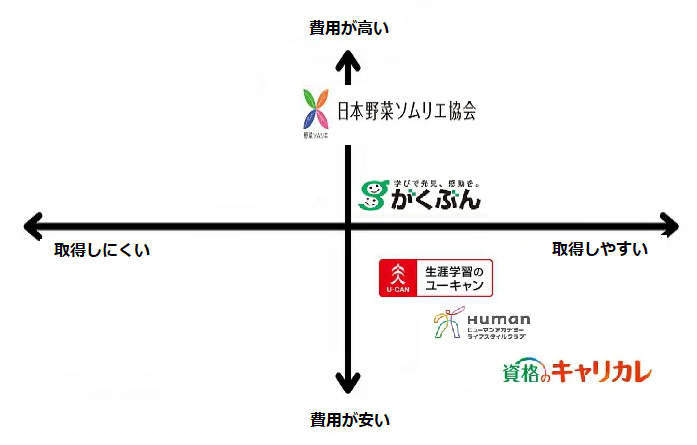

どうやって選ぶ?野菜資格の選び方

野菜資格の選び方は、以下の3つです。

- 資格取得に必要な費用

- 資格取得のしやすさ

- 資格取得後の活用法

資格取得に必要な費用

資格取得に必要な費用を比較すると、野菜ソムリエが断トツに高いことが分かりました。

ただ、費用が安いほうがいいと思われがちですが、費用だけでなく資格取得の目的やメリットを考慮して選びましょう。

資格取得のしやすさ

資格取得のしやすさは、資格によって合格率が違います。ただ、基本的にどの資格も合格率は高く、差が少ないのも事実です。

なかには、野菜コーディネーターのように試験がない資格もあります。受験スタイルで資格を選ぶのも方法のひとつです

資格取得後の活用法

それぞれの口コミや評判をみてみると、他の食にかかわる資格と複合的に取得しているという意見が多く見つかりました。

そのため、他の資格と組み合わせてより専門性をアピールしやすい資格を選ぶのも方法のひとつです。

では、次に野菜資格のおすすめをお伝えします。

どれがいい?おすすめ野菜資格一覧

おすすめの野菜資格一覧は、以下のとおりです。

野菜ソムリエ

| 資格名 | 野菜ソムリエ |

|---|---|

| 講座名 | 野菜ソムリエ養成講座 |

| 提供機関 | 日本野菜ソムリエ協会 |

| 講座費用 | 148,000円(税込) ※入会金 10,800円含む |

| その他の費用 | 受験料(初回のみ無料) |

| 標準学習期間 | 2~3ヶ月 受講時間:7科目×2時間 |

| 難易度 | 合格率:約85% |

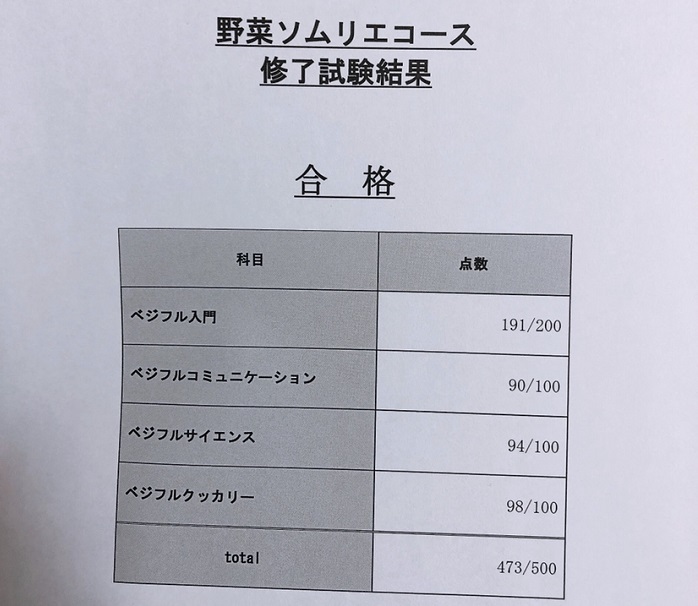

野菜ソムリエは、生産者と生活者の架け橋となるための野菜や果物の目利きや調理法、流通ビジネスなど、幅広い知識やスキルを証明する資格です。

その特徴をメリットとデメリットでまとめると、下記のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 高額なので真剣な受験者が多い 合格率が約85%と難易度が低い 資格を持つ人同士の交流が多い | 費用が他の資格と比べて高い 学習期間は約2~3ヶ月かかる オリジナルのレシピ作りが必要 |

特に、費用が高額が故に本気で野菜の知識や活用法を学びたい人が集まりやすく、仕事でPRしやすく権威性があることです。多くの芸能人や有名人も取得していますね。

また、受講者も農家やレストランの経営者などが取得していることもあり、資格受講後の地域での交流や仲間を作りやすいのも魅力の一つです。

では、口コミや評判はどうなのでしょうか。

\ 野菜ソムリエの口コミ・評判 /

さらに野菜ソムリエの口コミをみてみる

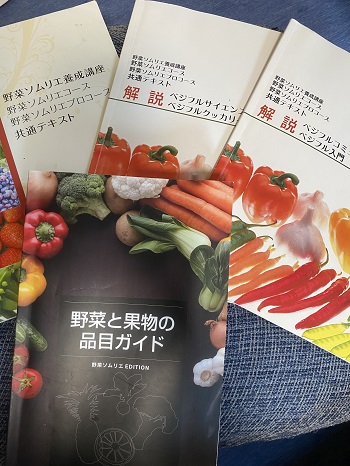

また、実際に届く教材などはコチラ。

試験結果を見ていただくと、難易度は決して高くはありません。ただ、費用が高額なので、取得後の活用する目的も考慮して受講することをおすすめします。

今まで紹介した内容を考慮すると、野菜ソムリエ資格がおすすめな人は下記のとおりです。

- 野菜や果物の知識を体系的に学びたい

- カフェやレストランでレシピを作りたい

- ソムリエの名称を仕事上で活用したい

- オンライン説明会で直接話を聞きたい

- 取得後も交流や仲間づくりをしたい

みつき

みつき名ばかりの資格ではなく、本格的に野菜の知識を仕事に活用するなら野菜ソムリエで決まり!

野菜ソムリエに興味を持った方は、無料の資料請求やオンライン説明会に参加してみましょう。

\今なら受講料8,310円割引(~8/31)/

無料のオンライン説明会が便利!

なお、野菜ソムリエの口コミ・評判は、下記のコラムを参考にしてくださいね。

野菜スペシャリスト

| 資格名 | 野菜スペシャリスト |

|---|---|

| 講座名 | 野菜スペシャリスト資格取得講座 |

| 提供機関 | ユーキャン |

| 講座費用 | 39,000円(税込・送料込み) |

| その他の費用 | 特になし |

| 受講スタイル | 通信講座 |

| 標準学習期間 | 5ヶ月 |

| 難易度 | 合格率ほぼ100%(在宅受験) |

野菜スペシャリストは、野菜と果物の基礎、調理の仕方、保存方法、選び方、生産・流通などに関する知識やスキルを示す資格です。

その特徴をメリットとデメリットでまとめると、下記のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 野菜の知識を体系的に学べる 名称が明確でPRがしやすい 家庭で使える知識が身につく | 取得費用が約4万円と高め 標準学習が5ヶ月と長い 合格率が高く取得者が多い |

特に、野菜スペシャリストの名称が誰にでも分かりやすいので、小売店や飲食店でのアピールしやすいという意見もあります。

また、在宅受験で難易度も低いので、まずは家庭で資格を活かした調理法を学びたい人に一生使える資格として気軽に取得できるのも魅力です。

では、口コミや評判はどうなのでしょうか。

\野菜スペシャリストの口コミ/

さらに野菜スペシャリストの口コミをみてみる

なお、実際に届く教材と内容などはコチラ。

- 教材1:野菜の上手な活用法(P189)

- 教材2:食生活と野菜の栄養学(P90)

- 教材3:野菜と果物の基礎知識(P79)

- 教材4:野菜を取り巻く環境(P59)

- 副教材:野菜と果物の図鑑 (P167)

- 副教材:野菜ヘルシー レシピ集

- 副教材:野菜生活ダイアリー

- 副教材:野菜調理の基本DVD

野菜スペシャリストのメイン教材の総ページ数は、約417ページでした。副教材の図鑑が167ページと、修了後も活用しやすいでしょう。

今まで紹介した内容を考慮すると、野菜スペシャリストがおすすめな人は下記のとおりです。

- 家庭で活用やすい資格を取得したい

- 人気のユーキャンで資格を取りたい

- 在宅受験で取得しやすい資格がいい

- 分かりやすい名称をすぐに使いたい

みつき

みつき家庭でも活用できる資格を取得するなら、ユーキャンで人気の野菜スペシャリスト![]() で決まり!

で決まり!

野菜スペシャリストに興味を持った方は、無料の資料請求をしてみましょう。

\アピールしやすい野菜資格なら /

資料請求は無料です。

なお、野菜スペシャリストの口コミ・評判を知りたい方は、下記のコラムを参考にしてくださいね。

野菜コーディネーター

| 資格名 | 野菜コーディネーター |

|---|---|

| 提供機関 | がくぶん |

| 講座名 | 野菜コーディネーター養成講座 |

| 認定団体 | 一般社団法人ホールフード協会 |

| 講座費用 | 38,700円(税込・送料込) |

| その他の費用 | 修了証:3,400円(税込) 認定証:6,500円(税込) |

| 学習スタイル | 通信講座 |

| 標準学習期間 | 4ヶ月 |

| 難易度 | 試験なし |

野菜コーディネーターは、野菜の味と栄養を最大限に引き出すことで、野菜をもっとおいしく食べて健康的な生活ができるようにサポートする資格です。

その特徴をメリットとデメリットでまとめると、下記のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 監修者の実践レシピが学べる 学習期間が標準4ヶ月早くて2ヶ月 資格を取得するための試験がない | 講座の受講料が約4万円と高め 監修者の考えが反映されている 修了証や認定証に費用がかかる |

特に、野菜コーディネーターは監修者のタカコナカムラ先生がおすすめする調理法や実践レシピを学べるのが魅力です。

先生が提唱するホールフードとは、たべものの栄養素をまるごと取り入れようという考え方。食品ロスを失くそうと叫ばれている中、食品に対する意識を変えてくれます。

また、資格取得には試験がなく、在宅で2ヶ月もあれば十分に取得できるので、名称を仕事に使いたい人にも向いていますね。

\野菜コーディネーターの口コミ/

さらに野菜コーディネーターの口コミをみてみる

なお、実際に届く教材と内容などはコチラ。

- 野菜・果物に関する基礎知識

- 食材の特徴(野菜編)

- 食材の特徴(果物、その他の食材編)

- 野菜ではじめるエコライフ

- 栄養満点健康レシピ

- オリジナル野菜レシピ

- 野菜学習ノート

- DVD2点(基礎編・応用編)

今まで紹介した内容を考慮すると、野菜コーディネーターがおすすめな人は下記のとおりです。

- 講座修了だけで確実に資格を取りたい

- タカコナカムラ先生レシピを知りたい

- ハーブの知識や活用法も身につけたい

- 仕事で活用しやすい名称を使いたい

みつき

みつき費用を抑えて野菜の知識を体系的に学ぶなら、がくぶんの野菜コーディネーター講座で決まり!

野菜コーディネーターに興味を持った方は、無料の資料請求をしてみましょう。

\ 到着後8日以内は返品OK /

資料請求は無料です。

なお、野菜コーディネーターの口コミ・評判を知りたい方は、下記のコラムを参考にしてくださいね。

ベジタブル&フルーツプランナー

| 資格名 | ベジタブル&フルーツプランナー |

|---|---|

| 講座名 | ベジタブル&フルーツプランナー講座 |

| 提供機関 | ヒューマンアカデミーたのまな |

| 認定団体 | インターナショナル美容鍼灸協会認定 |

| 講座費用 | 32,000円(税込) |

| その他の費用 | 申請料:3,000円 |

| 標準学習期間 | 3ヶ月 |

| 難易度 | 試験なし |

ベジタブル&フルーツプランナーは、中医学の食養生を通じて食べ物の正しい摂り方をアドバイスができる資格です。

その特徴をメリットとデメリットでまとめると、下記のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 他の野菜資格と比べて費用が安め 中医学の考え方を取り入れている 試験がなく申請のみで取得できる | テキスト2冊と内容が少なめ 認定証の申請料が別途有料 |

特に、食養生の考え方をベースにして、どのような野菜や果物を食べたらいいのかを学ぶことができるのが特徴です。

食養生とは、 中医学では食べ物それぞれに性質があり、その性質に合わせた食べ方や摂取方法を効果的に活かすという考え方です。

栄養学と中医学の両面から野菜と果物に関する正しい知識を見つけられるのが魅力ですね。

なお、SNS上での口コミや評判は残念ながら見つかりませんでした。

ベジタブル&フルーツプランナーがおすすめな人は下記のとおりです。

- フルーツの知識をより学びたい

- 講座費用をできるだけ抑えたい

- ヒューマンアカデミーで学びたい

- 野菜・果物ジュースに興味がある

- 果物を使ったレシピ開発をしたい

みつき

みつき食養生の考え方を活かすなら、たのまなで人気のベジタブル&フルーツプランナー![]() で決まり!

で決まり!

ベジタブル&フルーツプランナーに興味を持った方は、無料の資料請求をしてみましょう。

\ スロージューサー付き講座も選べる /

資料請求は無料です。

なお、ベジタブル&フルーツプランナーの口コミ・評判![]() も参考にしてみましょう。

も参考にしてみましょう。

ベジタブル&フルーツアドバイザー

| 資格名 | ベジタブル&フルーツアドバイザー |

|---|---|

| 講座名 | ベジタブル&フルーツアドバイザー講座 |

| 提供機関 | キャリカレ |

| 認定団体 | 日本能力開発推進協会 (JADP) |

| 講座費用(税込) | 51,800円(WEB申込時) |

| その他(税込) | 受験料:5,600円 送料:450円 |

| 標準学習期間 | 3ヶ月 |

| 難易度 | 合格率ほぼ100%(在宅受験) |

ベジタブル&フルーツアドバイザーは、人気のフードコーディネーター監修のもと、野菜や果物の知識やスキルをアドバイザーとして活用できる資格です。

その特徴をメリットとデメリットでまとめると、下記のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 野菜だけなくフルーツの内容も豊富 他の野菜資格と比べると一番安い 在宅受験で難易度も高くはない | テキスト2冊と内容が少なめ 受験料5,600円が別途必要 |

特に、キャリカレには食に関する資格講座が多く、他の講座と組み合わせると講座費用を安く抑えることができることも。

野菜やフルーツの知識やスキルだけでなく、食育や薬膳などの資格もあわせて学習したいならおすすめです。

では、口コミや評判はどうなのでしょか。

\ベジフルアドバイザーの口コミ/

今まで紹介した内容を考慮すると、ベジタブル&フルーツアドバイザーがおすすめな人は下記のとおりです。

- フルーツの知識をより学びたい

- 講座費用をできるだけ抑えたい

- 他の食資格と組み合わせしたい

- 在宅受験で取得しやすい方がいい

みつき

みつき費用を抑えて知識やスキルを学ぶなら、キャリカレで人気のベジタブル&フルーツアドバイザーで決まり!

ベジタブル&フルーツアドバイザーに興味を持った方は、無料の資料請求をしてみましょう。

\ キャンペーンでお得に受講できる /

資料請求は無料です。

なお、ベジタブル&フルーツアドバイザーの口コミ・評判は、下記のコラムを参考にしてくださいね。

おすすめ野菜資格で一番どれがいい?

結論としては、仕事として野菜や果物の知識を活用したいなら、野菜ソムリエ一択です。

野菜ソムリエが一番おすすめな理由

理由は、約15万円もの高い費用を払ってでも真剣に取り組む人が多いのは、逆に魅力。受講者や修了者同士の交流やイベントで人脈を広げることも。

さらに、有名人や芸能人も取得しているので知名度が高く、名称も分かりやすいので、カフェやレストランでアピールしやすいでしょう。

野菜ソムリエ資格をさらに詳しく知りたい方は、日本野菜ソムリエ協会公式サイトから無料の説明会に参加してみましょう!

\今なら受講料8,310円割引(~8/31)/

無料のオンライン説明会が便利!

ただ、費用が高いのがネック。さらに仕事だけでなく、家庭で使う知識で十分と言う人も。

もし、野菜ソムリエ以外で野菜の資格を選ぶなら、野菜コーディネーターがおすすめです。

家庭でなら野菜コーディネーター

名称がコーディネーターですが、家庭でも使える知識や豊富なレシピが学べ、費用が安いのが魅力。

しかも、試験がないのでプレッシャーがなく、気軽に受講することができます。

まずは、がくぶん公式サイト無料の資料請求をして資格がどのように活用できるかを検討しましょう!

\ 到着後8日以内は返品OK /

資料請求は無料です。

野菜資格のよくある質問

野菜資格のよくある質問をまとめてみました。

野菜資格の国家資格は?

野菜ソムリエをはじめとして、野菜資格に国家資格はありません。全て民間資格となっています。

野菜ソムリエと野菜スペシャリストの違いは?

野菜ソムリエと野菜スペシャリストの違いは、費用が前者が約15万円かかるのに対して後者は約4万円で差が大きいこと。

さらに、費用以外にも取得者数や試験の内容にも違いがあります。詳細は、下記コラムで違いを比較しています。

野菜ソムリエと野菜コーディネーターの違いは?

野菜ソムリエと野菜コーディネーターの違いは、費用が前者が約15万円かかるのに対して後者は約4万円で差が大きいこと。

さらに、費用以外にも取得者数や試験の内容にも違いがあります。違いは下記のコラムで比較しています。

野菜資格で栄養も学べる?

野菜資格でも栄養はとても重要な内容なので学ぶことができます。なお、栄養士に近い資格は、下記のコラムでも紹介しています。

野菜資格で仕事や就職できる?

野菜資格を取得しただけでは直接仕事へは結びつけにくいといえます。野菜ソムリエにしても資格を取っても無駄で意味ないかどうかは、どのように活用するかが大切です。

野菜資格は独学で取得できる?

野菜資格の一覧で紹介した資格は独学で取得できず、全て講座の修了が必要になります。ただ、野菜検定は独学でも取得することができます。

おすすめの野菜資格一覧比較まとめ

今回のコラムでは「【野菜資格一覧はコレ!】どれがいい?おすすめ5選を徹底比較|2024年版」を紹介しました。

結論として、野菜資格の比較では「野菜ソムリエ」「野菜スペシャリスト」「野菜コーディネーター」「ベジタブル&フルーツプランナー」「ベジタブル&フルーツアドバイザー」の5つがおすすめです。

ただ、野菜資格はどれがいいか迷ったら、仕事で活用するなら野菜ソムリエの一択。家庭なら野菜コーディネーター

がおすすめです。