野菜ソムリエ資格の試験に合格するためのテキストや、おすすめの問題集を知りたい

野菜資格のなかでも、仕事に活かしやすいと人気なのが野菜ソムリエ。

ただ、実は試験には独自でレシピを事前に作成しないといけないことも。そんな時に役立つのが、野菜ソムリエの本・参考書。

そこで、今回のコラムでは野菜ソムリエ試験に役立つ本を紹介します。

野菜ソムリエに関係する本は、試験の時に提出するベジフルカルテの作成にも役立ちます。

もし、すぐに野菜ソムリエ資格の取り方を知りたい方は、野菜ソムリエ公式サイトで確認してみましょう。

\今なら受講料5,000円割引(~6/30)/

オンライン説明会開催中!

なお、すぐに野菜ソムリエ試験に役立つ本や、野菜ソムリエのベジフルカルテを知りたい方は、こちらから読み飛ばしてくださいね。

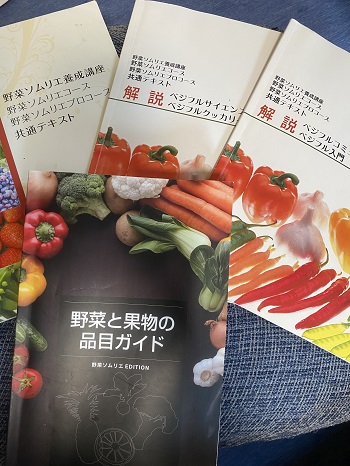

野菜ソムリエは講座テキストが必須

野菜ソムリエ資格取得のためのテキストは市販されている本はありません。

日本野菜ソムリエ協会が提供する講座によってのみ取得することができます。下記は、そのテキストです。

これらのテキストは市販されていないので、協会の講座を受講が必要になります。

もし、すぐに野菜ソムリエ資格の取り方を知りたい方は、野菜ソムリエ公式サイトで確認してみましょう。

\今なら受講料5,000円割引(~6/30)/

オンライン説明会開催中!

ただ、試験はあくまでも目の前の合格にする過ぎないので、野菜に関する本や参考書があれば、さらに理解が深まります。

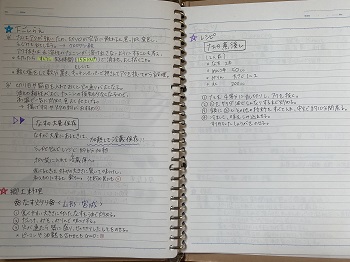

色々な視点で勉強ノートに書きこんでいくことで、後で見返した時にも参考になるので、テキスト以外の本も活用しましょう。

野菜ソムリエにおすすめの本・参考書

協会が認定する野菜ソムリエ養成講座を受講すると、公式テキスト教材が送られてきます。

それだけの勉強だけでも十分ですが、様々な野菜に関する本を買い集めて、それらをノートにまとめて書いて勉強するのがおすすめです。

野菜ソムリエ公式ガイドブック

野菜ソムリエという、人を育てる仕事

野菜ソムリエ名鑑

野菜検定公式ガイドブック

からだにおいしい 野菜の便利帳

上記の野菜に関する本を利用して、オリジナルの野菜ノートに追加していきましょう。

資格試験時に提出するベジフルカルテ

ベジフルカルテについてですが、修了試験受験時に8枚提出し、試験中に添削してもらいます。

例えば、テーマを「冷蔵庫の中にあるものを使ったレシピ」とすると、ナス、じゃがいも、きゅうり、白菜、にんじん、ピーマン、玉ねぎ、ネギを使い8品作ります。

●ナスのあげもの

●じゃがいものチーズあえ

●ちくわときゅうり

●白菜の浅漬け

●にんじんしりしり

●ピーマンのきんぴら

●玉ねぎのおひたし

●ネギのとろとろ焼き

これらの野菜を用いた理由は、レシピ本でもたくさんのレシピが記載されていて日常的に食べている野菜だと判断したためです。

大人が飲むお酒だけでなく、よりご飯に合うようにとアク、苦味、青臭さを除いた味付けをすることで子どもも食べてくれるように工夫します。

このように野菜の特徴を活かしたベジフルカルテを作成することが大切です。あまり目を引くようなレシピは必要ありません。

ただ、採点の点数は公表されずフィードバックもないので、結局、良かったのか悪かったのかは分かりません。

野菜ソムリエ資格のよくある質問

野菜ソムリエ資格のよくある質問をまとめてみました。

野菜ソムリエ講座の費用は?

野菜ソムリエの費用は入会金を含めて約15万円です。詳細は、下記のコラムを参考にしてくださいね。

野菜ソムリエ試験は独学で難しい?

野菜ソムリエ試験の合格率は約85%で、難易度は高くはありませんが独学で取得できません。詳細は、下記のコラムをどうぞ。

野菜ソムリエは仕事で意味ない?

野菜ソムリエは仕事で意味ないかどうかは活用次第です。資格だけで仕事をしようと思えば、さらに上級資格の取得をおすすめします。

野菜ソムリエに役立つ本まとめ

今回のコラムでは「【野菜ソムリエに役立つ本】おすすめのテキストと参考書を徹底紹介」を紹介しました。

公式テキストを中心に、参考書や過去問を繰り返し解くことが重要です。これは他の学習方法とも共通していますね。

さらに、野菜ソムリエ試験はしっかりと学習し、自分なりに「まとめノート」を作るのがコツです。

ノートの作成に時間はかかりますが、資格を取得した後でも振り返ることができます。

資格はあくまでも取得後に活用しないと意味がないので、色々な知識を忘れても思い出せるようにするのがいいでしょう。